取得时间:2022-09-29

成果详情:https://www.nature.com/articles/s41550-022-01783-z

成果介绍:

清华大学物理系王晓锋教授团队利用清华大学-马化腾巡天望远镜,在距离地球约8800光年处发现一颗亮度约为太阳110倍、温度为太阳6倍的奇特蓝色大振幅脉动变星(blue large-amplitude pulsators, 简称BLAP)。对该源的详尽观测分析发现其是一颗刚处于氦壳层点火阶段的0.7倍太阳质量的热亚矮星(氢壳层被剥离后形成的较致密的高温恒星),这完美解释了其产生的强烈脉动及探测到的周期变化。这一发现为系统解释BLAP的物理成因提供了关键线索,对进一步完善恒星的脉动和演化理论以及深入理解Ia型超新星的前身星有重要意义。

取得时间:2021-10-02

成果详情:https://academic.oup.com/mnras/advance-article/doi/10.1093/mnras/stab2812/6380522?login=true

成果介绍:

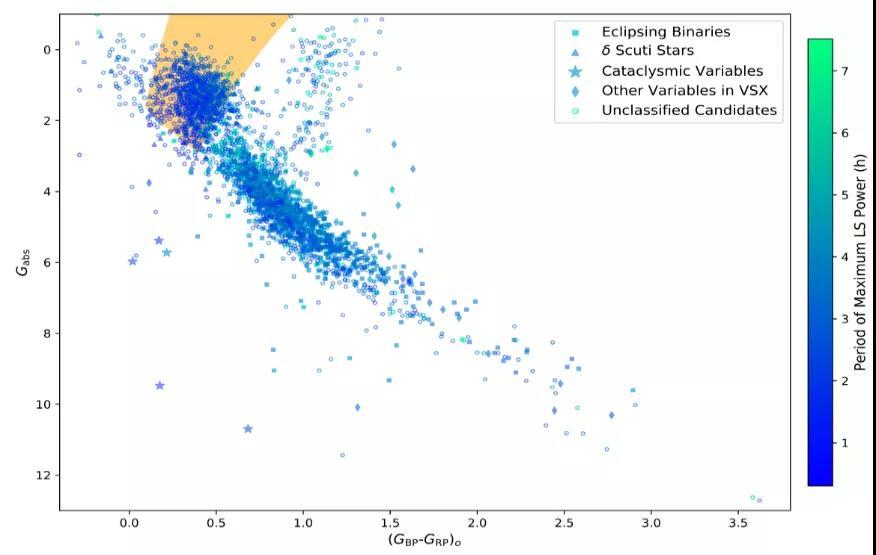

清华大学-马化腾巡天望远镜(TMTS)是在腾讯马化腾基金以及清华学堂班等项目支持下建立起来的独特设计的多镜筒光学巡天设备(图1左),一次曝光可覆盖约90倍月亮的天空面积,1分钟探测深度可至19.4等 (3-sigma)。该系统位于国家天文台兴隆观测站,于2019年底建成并投入使用,目前已经实现了自动化观测以及数据的自动处理能力。自2020年起,TMTS开始系统监测国家重大天文观测基础设施郭守敬巡天望远镜 (LAMOST) 的观测天区,它以10秒1帧的频率对每个天区执行约4至12小时的连续观测,可为LAMOST光谱源提供高精度的光变参数。在第一年的观测任务中,TMTS总共观测了188个LAMOST天区 (约2000平方度,见图1右)。这些观测为426万个源产生了490万条连续曝光的光变曲线,其中每条光变曲线的曝光数均不低于100次。

通过分析TMTS的光变曲线数据,王晓锋团队从中发现了超过3700个周期短于7.5小时的周期性变源候选体(如图2),其中新发现的盾牌座变星>800颗,掩食双星>600颗,耀星40余颗。值得一提的是,记录在国际变星目录(VSX)中的周期短于1小时的变源仅有887个,而TMTS在第一年的观测中就新发现了约80颗,其中甚至包括一类极其罕见的脉动变星—Blue large-amplitudepulsator(BLAP)以及高研究价值的短周期双星系统。TMTS发现的这些短周期变源系统对理解恒星(双星)演化物理以及空间引力波源等研究有重要意义。

取得时间:2019-05-05

成果详情:http://adsabs.harvard.edu/abs/2019MNRAS.485.1990R

成果介绍:

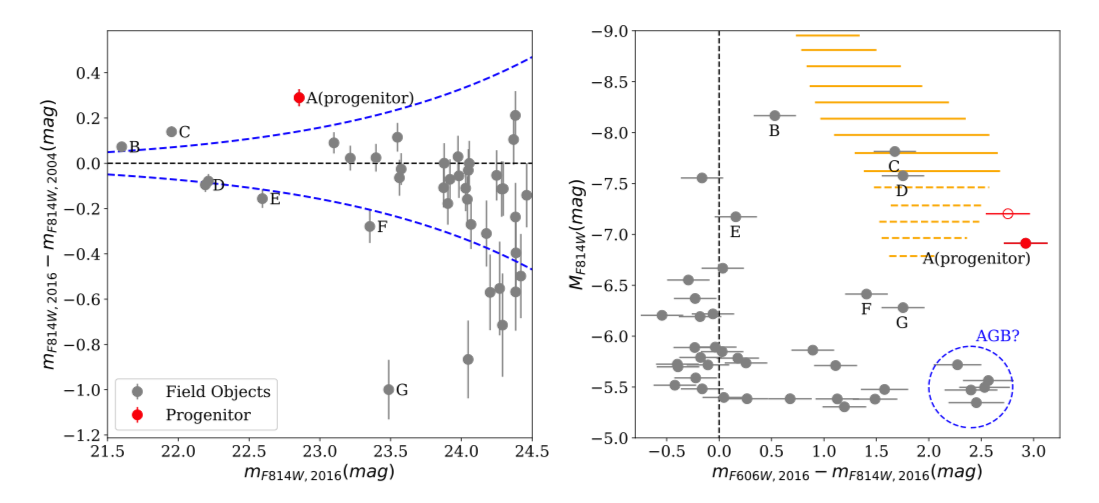

根据当前的恒星演化理论,IIP 型超新星来自于初始质量为 9-25Msun 的红超巨星爆发,然而II型超新星爆发前的最终阶段演化过程却很难观测到,而该阶段大质量恒星的演化状态对于揭露II型超新星观测多样性至关重要。SN 2017eaw是一颗年轻的IIP型超新星,具有极早的多波段测光(紫外和光学)和光谱观测,超新星爆炸后1.4天的第一条证认光谱中有明显的与星周物质相互作用的发射线,并在超新星爆炸3.4天的光谱中发射线消失,这种光谱结构演化表明超新星的前身星被距离星体表面约2.1-4.3×1014 cm的薄的星周物质包裹。我们对哈勃及spitzer望远镜的历史图像中SN 2017eaw对应的前身星进行了测量,SED研究表明SN 2017eaw的前身星为M4型红超巨星,温度为3600K,质量为 12±2 Msun。哈勃望远镜在2004年及2016年对前身星有两次F814W波段的观测数据,前身星亮度由-6.9mag变暗到-6.6mag,结合光谱研究得到的星周物质信息,我们推测超新星爆发前的变暗现象是由于红超巨星演化末期剧烈脉动抛射出表层物质在星周形成包层,导致前身星光学变暗而红外超出。这种红超巨星演化机制可用以解释"红超巨星问题",即观测上没有找到质量大于17 ∼ 25Msun的IIP型超新星的前身星。论文发表在MNRAS上.

取得时间:2018-05-16

成果详情:http://adsabs.harvard.edu/abs/2018arXiv180505810L

成果介绍:

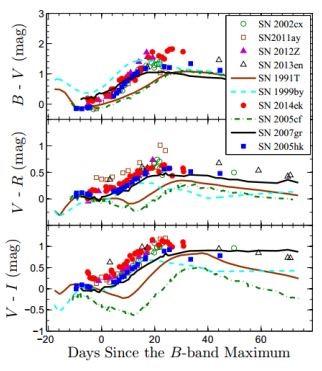

我们展示了由清华-国家天文台变源巡天项目发现的超新星2014ek的光学观测结果,其中超新星2014ek的性质和2002cx类型超新星(又被称为Iax型超新星)表现一致。测光结果表明SN 2014ek的光度低于正常Ia型超新星,在V波段SN 2014ek的峰值绝对星等为-17.66±0.20星等。从SN 2014ek的光谱中,我们发现了高电离的Fe III线和中等质量元素谱线特征,并且测得其光极大附近的抛射物速度约为5000 km/s,仅为正常Ia型超新星的一半左右。SN 2014ek的光谱整体演化上与SN 2002cx和SN 2005hk十分类似,但光谱中的中等质量元素特征显得更弱。从SN 2014ek的热光变曲线中,我们计算得到在爆炸过程中生成的(_^56)Ni的质量约为0.080个太阳质量。最后,基于当前已发现的Iax型超新星的样本,我们检验了光极大光度、抛射物速度、光变曲线下降率与光极大V-R颜色之间的关系。尽管我们在研究过程中已经排除了部分类似SN 2008ha这样的例外样本,我们仍然我们发现这些观测量之间存在显著的相关性。此外,对这些样本我们还研究了他们的爆炸环境,发现宿主星系仍然倾向于晚型旋涡星系,而且Iax型超新星更倾向于发生在宿主星系的恒星形成区,与Ibc型超新星更加类似,可能意味着Iax型超新星的前身星与较年轻的星族成协。

取得时间:2018-03-18

成果详情:http://adsabs.harvard.edu/abs/2018MNRAS.475.3959H

成果介绍:

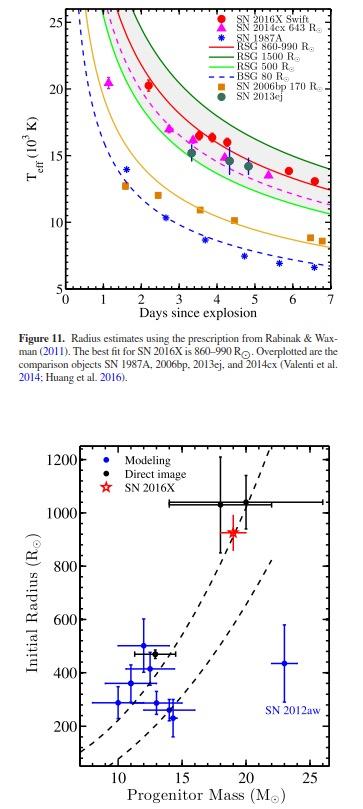

课题组发布了一颗爆发在距离约为15 Mpc的邻近星系UGC 08041的IIP型超新星SN 2016X在紫外和光学波段的测光/光谱数据。观测时间覆盖爆发后的第2至180天,尤其值得一提的是,利用Swift卫星获得的紫外测光可能捕捉到了SN 2016X爆发极早期的激波突围信号。爆发后第一周,它的紫外辐射非常强,大约占总热光度的20-30%(正常情况下小于15%)。此外,我们发现这颗超新星在R波段的上升时间很长,大约为12.6±0.5天(典型的IIP型超新星在7天左右)。SN 2016X的光变曲线和光谱演化与快速下降的IIP型超新星SN 2013ej非常相似,但是它的晚期光度更强。基于极早期紫外测光计算的光球层温度,我们估计SN 2016X的前身星半径约为930 ± 70 R⊙。根据银河系红超巨星样本的质量-半径关系,这个尺度的恒星可能是初始质量大于19-20 M⊙的红超巨星。这也意味着SN 2016X可能是有史以来发现的前身星半径和质量最大的IIP型超新星之一。

取得时间:2017-08-28

成果详情:http://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aa91c9/pdf

成果介绍:

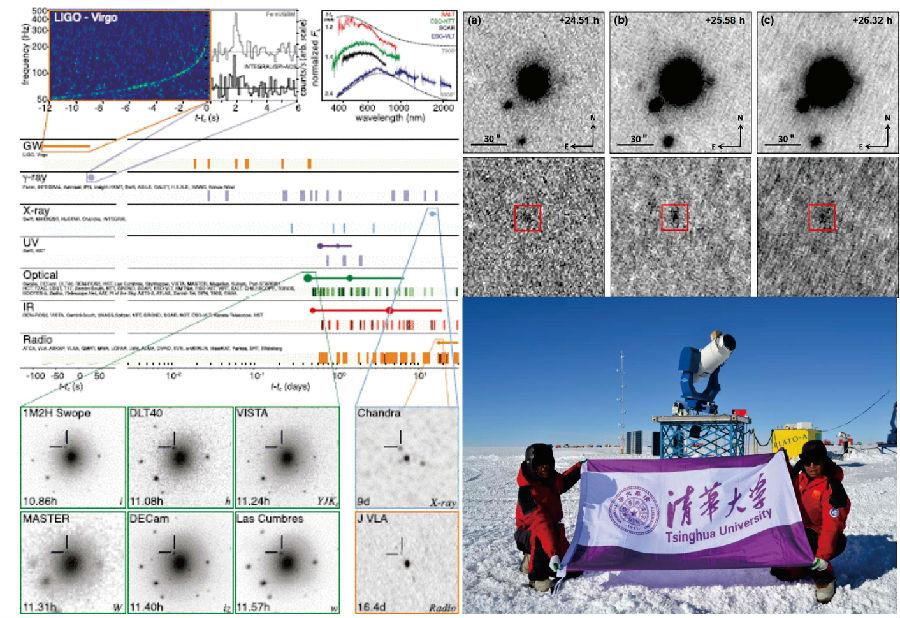

在2017年8月17号,LIGO/Virgo探测器探测到双中子星并合产生的一次引力波信号(GW170817),引力波源的位置被初步确定在距离约1.3亿光年,范围为31平方度的宇宙空间。随后全球近70家天文台和望远镜在该天区开展了与引力波成协的电磁信号的紧张搜寻和多波段后续观测(见图1),并最终被多台望远镜成功捕捉。

物理系王晓锋课题组在这次引力波电磁对应体的观测研究中也取得了重要成果。在GW170817引力波触发后的11.3小时,该课题组参加的MASTER巡天项目在NGC4993透镜星系中成功找到了这次双中子星并合的光学波段信号(见图1左下角), 是国际上最先找到的巡天项目之一,为后续多波段观测提供了基础。同时,他的课题组还参加了以国内研究团队为主的南极巡天望远镜项目(AST3-2)对GW170817的光学信号的跟踪观测,并在南极的极端观测条件下获得有效的观测数据(见图1右上角)。上述观测数据帮助揭示此次双中子星并合抛射出约1%太阳质量(超过3000个地球质量)的物质,这些物质以0.3倍的光速被抛到星际空间,抛射过程中部分物质核合成形成比铁还重的元素(如金),揭示了宇宙超重元素的起源。双中子星并合爆发产生的能量比普通新星(白矮星的吸积爆发)爆发的能量高1000倍左右,因而又被称作“千新星”(Kilonova),是极为罕见的天文现象。

王晓锋课题组参加的与GW170817引力波成协的中子星并合事件的观测研究工作,目前已发表多篇学术文章,其中2篇发表在国际著名的天体物理学快报(ApJ Letter),1篇发表在科学通报(Science Bulletin),另有1篇发表在澳大利亚的PASA期刊。

取得时间:2015-04-20

成果详情:https://www.nature.com/articles/nature24030

成果介绍:

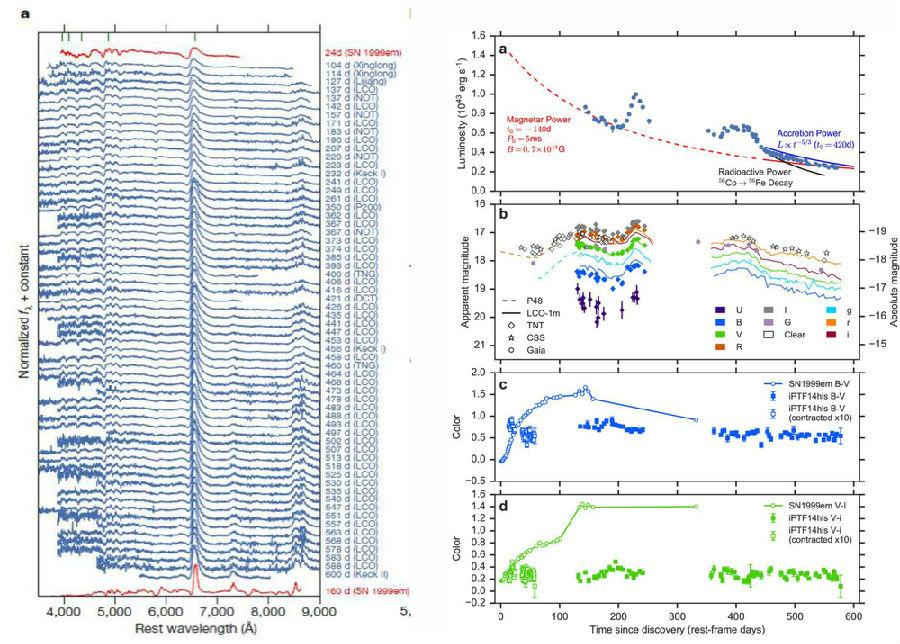

物理系王晓锋老师课题组利用兴隆观测基地2.16米光学望远镜和丽江2.4米望远镜在2015年1-2月观测了迄今为止爆发最剧烈、爆发方式最奇特的超新星iPTF14hls,首先获取了该奇特超新星光谱观测数据并将该超新星证认为一颗富氢的核塌缩超新星(见图左侧上部)。奇特的是,与一般超新星只有一个能量峰且只大概持续100天的演化不同的是该超新星在被发现后的近600天时间内一共产生了连续5次的大规模能量释放,总爆发能量是一般超新星的上百倍。对该超新星所在位置的历史图像分析表明该超新星甚至有可能在1954年就产生了一次非常剧烈的爆发。这样一个多次爆发现象在以前的超新星爆发中从未见过,无法用现有的爆发模型解释。该超新星由iPTF巡天在2014年底发现(但没有对外公布),物理系王晓锋领导的清华大学-国家天文台时域巡天项目在2014底和2016年两次独立发现该超新星爆发。清华大学80公分望远镜贡献了多色测光数据(见图右侧光变曲线)。

这项成果以“持续的能量爆发引发大质量恒星形成独特的富氢爆炸”(Energetic eruptions leading to a peculiar hydrogen-rich explosion of a massive star)为题发表在2017年11月9日出版的《自然》期刊上(Nature 2017, 551, 211-213)。